ジブリアニメでも描かれた「団地文化」の終焉。都営アパート最期の日『東京オリンピック2017』

テレビに映る一流アスリートたちの活躍に熱い声援を送る人たちがいる一方で、自国開催となったスポーツの祭典を素直には喜べない人たちも少なくない。コロナ禍による非常事態宣言下での無観客開催という、異例の大会となった『東京オリンピック・パラリンピック大会』。そのメイン会場となっている「新国立競技場」が完成した裏では、消滅することを余儀なくされたコミュニティーがあった。映画『東京オリンピック2017 都営霞ヶ丘アパート』は、行政から退去を命じられた都営団地で暮らす住民たちの最後の日々を収めた貴重なドキュメンタリー作品となっている。

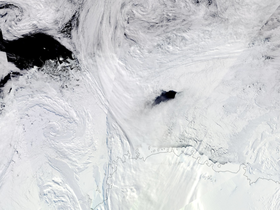

旧国立競技場へ出掛けたことのある人なら、すぐ近くに年代物の公営団地があったことを覚えているのではないだろうか。現在は更地化され、五輪用のバックヤードとなっているその場所に「都営霞ヶ丘アパート」は建っていた。かつては戦災者や中国大陸からの引き揚げ者たち向けの木造長屋だったが、1964年の東京五輪が開催されるにあたって、モダンな都営団地として生まれ変わった。以来、半世紀以上にわたって、住民たちはこの団地で暮らしてきた。

3階建てから5階建てまで全10棟あったこの団地には、最盛期には300世帯が暮らしていた。国立競技場や神宮球場などが並ぶ霞ヶ丘町のほぼ全人口を占めていた。だが、時は流れ、昭和も終わり、平成へと元号が変わる。2012年7月、団地で暮らす住民たちに何の予告もなしに「移転のお願い」という一枚のハガキが届く。国立競技場を建て替えるために、この団地を取り壊すという。東京都からの通知だった。

当時の都知事は石原慎太郎だった。この団地で暮らす89歳になる婦人がカメラに向かって、ことの真相を語る。

「こんな一等地に汚いアパートがあるのはダメだ。だから、いつ取り壊してもいい。と、言ったのが石原さん」

団地の建て替えは検討されない、一方的な退去命令だった。石原都知事はリーマンショック後の就労困難者たちが集まった派遣村の支援も早々に打ち切っている。問題を根本的に解決することなく、表面的な見栄えだけをこの政治家は気にした。任期途中で都知事職を放り投げた石原慎太郎に代わった新しい都知事たちの対応も、みんな同じだった。

この団地に残っている人たちの多くは、高齢者たちだ。平均年齢65歳以上という高齢者団地となっていた。東京都が用意したのは、新しい都営団地の3つの候補(希望者が多い場合は抽選)と一世帯あたり一律17万5,000円という引越し費用だけだった。

腕に障害を持つ男性が、新しい住居にバリアフリー設備を付けてほしいと頼んでも、東京都側からは自費で賄うようにとの返事しかなかった。退去期限は2016年1月という厳寒期だった。高齢者や障害を持つ人たちに対し、まったく優しくない『東京オリンピック・パラリンピック』のもうひとつの顔をこのドキュメンタリー映画は捉えている。

東京ドキュメンタリー映画祭2020で特別賞を受賞した本作が劇場デビュー作となる青山真也監督は、取り壊しが決まったこの団地を決してディストピアとしては描いてはいない。確かに団地の住民のほとんどは年配者たちで、若者が姿を見せるのは神宮花火大会の日だけだ。おそらく若い家族は、東京都が提示した新しい転居先にすでに移ったのだろう。この団地での生活に愛着のある、ひとり暮らしの高齢者ほど取り残されていく。日本の高度経済成長を支えてきた「団地文化」の終焉を記録した、叙事詩的な映像作品と称したい。

スタジオジブリの人気アニメ『耳をすませば』(95)も、団地が舞台となっていた。宮崎駿脚本による、近藤喜文監督のデビュー作『耳をすませば』のモデルとなったのは、多摩市にある都営団地だった。ヒロインである雫の家族が団地の階段を上がる際には、同じ棟の住民とあいさつを交わし、踊り場で階段を譲り合う様子が描かれていた。雫たち家族は、限られた部屋数の中でそれぞれのプライベートを尊重しながら暮らしていた。経済的に裕福ではないものの、住民や家族がそれぞれを「個」として認め合う、穏やかなコミュニティーだった。戦後に誕生した団地社会を、現実的なユートピアとして描くあたりは、いかにも宮崎駿脚本らしかった。

最も都心にある都営団地に残った住民たちも、隣人をいたわりながら、誇りを持って自活している人たちだ。ひとり暮らしの高齢者が多く残っているのは、独立して団地から出ていった子どもたちの世話になることを良しとせず、最後まで自分の生活スタイルを貫きたいという強い意志があるからのように感じられる。ナレーションはなく、テロップも最小限にとどめられているため、観客は想像力で補いながらこの叙事詩を完成させることになる。

バラバラになりがちな団地住民たちにとって、交流の場となっているのが団地内にある小さな商店街「外苑マーケット」に最後まで残った青果店だ。団地に住む熟年夫婦が営んでおり、店内に置かれた椅子にはお客さんが腰掛け、世間話に花を咲かせる。また、青果店では手作りのお惣菜を日替わりで用意し、足腰が弱くなったひとり暮らしの住民の部屋までデリバリーしている。お惣菜を届けた際には、相手の健康状態を気遣う。団地生活が長い、この青果店の夫婦は地域の「見守り隊」の役目も果たしている。

その青果店に並んでいた野菜や果物の品数が次第に減っていく。夜の団地に残る灯りも、すっかり少なくなってしまった。もうすぐ、立ち退きの期限日が迫っていることが分かる。残った住民たちは団地内にある集会所に集まり、倉庫から出てきたモノクロフィルムをみんなで鑑賞することになる。同じフィルムを一緒に眺める姿は、限りなく“家族”に近い。

上映されたフィルムに写っているのは、前回の東京五輪前後にできたばかりのピカピカに輝いていた頃の都営団地の姿だ。団地の一棟一棟、そして各部屋で、それぞれの住人が半世紀にわたって人生を歩んできた。盆踊り、餅つき、節分などの季節の行事も、団地内では行われ続けてきたそうだ。人と人とが繋がることで育まれてきた都心のコミュニティーは、行政からの一方的な命令によってついに解散の時を迎えようとしていた。

本作は2014年から、新国立競技場の建設が進む2017年までを追ったドキュメンタリー作品だが、まるでSF映画を観ているかのような感覚に陥る。遠くない将来、この国全体が超高齢化社会となり、静かにその歴史を終えようとする。その終わりの始まりが、この都心にある都営団地だった。東京オリンピック&パラリンピックが終わった後、そんなSF世界が現実になっていくような気がしてならない。

映画の終盤、腕に障害を持つ男性は、片腕で荷物をリヤカーに載せ、新しい転居先へと向かう。誰の手も借りずに、自分だけで引越しの準備を済ませたらしい。ひとりぼっちの旅立ちだが、その姿はとても気高く感じられる。

ひとつの団地文化の終焉を記録した『東京オリンピック2017』。この映画は、この国の黙示録にほかならない。

『東京オリンピック2017 都営霞ヶ丘アパート』

監督・撮影・編集/青山真也 音楽/大友良英 整音/藤口諒太

配給/アルミード 8月13日(金)よりアップリンク吉祥寺、アップリンク京都ほか全国順次公開

(c)Shinya Aoyama

https://www.tokyo2017film.com