「私って、彼の何なの?」割り切った関係に疲れた女が求めたモノとは

―2021年。

ステイホームの時間が増えたいま、 東京にいる男女の生活は大きく変わった。

その中でも華やかな生活を送っていたインスタグラマーたちが、こぞって夢中になったのが「#おうち美容」。

外からも内からも自分と向き合い「美ごもり」生活を送った人々には、いったいどんな変化があったのだろうか?

1つのアイテムが、人生を変えることもある。

東京で「#美ごもり」生活を送る人々の姿を、覗いてみよう。

今回はネイルをやめた女・愛美 (28)の話。

マツエクもネイルも完璧な女・愛美(28)

土曜日の17時。

髪を巻き、久しぶりにちゃんとファンデーションも塗って出かける準備をしていると、俊介から電話があった。

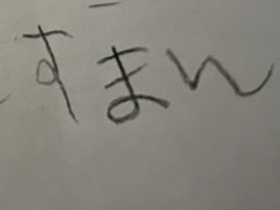

「愛美ごめん。やっぱり今夜、キャンセルでいい?ちょっと疲れちゃって」

「え?」

途中までメイクをした自分の顔を、思わず鏡で見つめる。さっき、アイラインを丁寧に引いたばかりだ。

「でもさ俊介。今夜は前から、出かける約束してたよね?」

「ゴルフ行ったら疲れた」

「そっか…。わかった」

ここ最近、私は毎日ソワソワしている。

ここ数ヶ月、俊介との約束はいつもこんな感じになる。当日に予定を決めたり、今日みたいに約束をしていてもドタキャンになることが多い。

正直、彼の返信や一挙一動に振り回されている感は否めなかった。

それなのに、強く言えない自分がいる。

なぜなら俊介とは頻繁に会うし、お互いの家で泊まりあう仲だけど、付き合っているかはっきりしない、微妙な関係だからだ。

一度「私たちの関係って何?」と聞いたことがあるが、うまいことはぐらかされた。それ以来、関係性が壊れるのが嫌で、聞けなくなってしまったのだ。

「私って、なんなんだろう…」

ため息をつくと同時にぎゅっと拳を握る。そのとき左薬指のネイルの先端が割れていることに気づいた。

毎週末会うし、お泊まりもする。この関係性っていったい何?

俊介と出会ったのは、友人の家で開かれたホムパだった。

彼は33歳。元々は外資系投資銀行に勤めていて、現在は会社を経営しているという。ぶっきらぼうな話し方だけど、どこか優しさを感じられ、素敵だなと思ったのが第一印象だった。

そしてその場で連絡先を交換し、二人で食事へ行くようになったのだ。

「愛美ちゃんって、本当に美人だよね。スタイルもいいし。モデルだっけ?」

「昔ちょこっとやっていました。今も少しだけ…。でも俊介さんの周り、綺麗な人多そうですよね」

「うーん、どうだろう。まぁそれなりに、みんな綺麗だよね」

— それなりに、か…。

彼の言う“それなり”とは、どの程度のことを指すのだろうか。きっと、相当なレベルだ。

東京には元タレントやモデルの卵など、素人ではない美女で溢れている。特に東京で遊んでいるトップ層の男性たちの周りには、そんな女性たちしかいない。

私も地元では、ちょっとした可愛い子で通っていた。でも東京に来て、私の外見なんて至って普通で、特別ではなかったことに気づかされた。

モデルをしていると言っても、別に超有名雑誌に載っているわけではない。ウェディング雑誌のモデルが主で、あとはSNS関係で頼まれる仕事が少し。これ以上モデルとして成功できないことくらい、自分でもよくわかっている。

28歳という年齢を考えても、今の中途半端な状況から抜け出すには、もう結婚しか術がない気がしている。

「俺さ、結婚するなら綺麗な人がいいんだよね。だって子どもに遺伝子残るわけだし。愛美ちゃんはその点、最高だね」

彼の口から“結婚”という言葉を聞いたとき、私が舞い上がったのは言うまでもない。

だから私は必死だった。俊介の期待に沿えるように。そして、このチャンスを逃さぬように。毎回のデートは気合を入れて挑んだ。

デート前は、食事を酵素ジュースに置き換え。マツエクもネイルも完璧な状態にしていたし、華やかで美人なオンナを演出していた。

そんな努力が報われたのだろうか。

数回デートをした後、気がつけば、俊介とはお互いの家に泊まりあう仲になっていたのだ。

「ねぇ俊介。この関係って、なんだろう」

一度だけベッドの上でまどろむ俊介に聞いたことがある。本当は、コトが済む前に聞いておくべきだった。でも無駄なプライドと遠慮が邪魔をして、私は聞けずに終わっていたのだ。

— 彼女ってことでいいんだよね…?

毎週末のように会っているし、嫌われてはいないはず。そもそも、私の”外見”を彼は好きだと言っている。

けれど俊介の口から飛び出したのは、望んでいたものとは違う言葉だった。

「俺さ、縛られるのが嫌いなんだよね。それに今の関係性って、ちょうどよくない?」

ショックで何も言えなかった。

もっと、自分に自信があったらよかったのかもしれない。自分は特別だと思えるような強さがあれば違ったのかもしれない。

でも今の私は仕事面も含めて不安定で、自分が何者なのか、何をしたいのか毎日手探り状態だ。

結婚できるかどうかもわからず、不安だけが募る。だからとにかく安心できる材料が欲しかった。東京で生きて行く術が欲しかった。

俊介とのことは、中途半端な生活を救ってくれる最後の砦だと思っていたのだ。失うのが怖くて、繋ぎとめておきたくて、私は彼に作り笑顔を向けた。

「そっか。そうだよね」

「やっぱり愛美はイイ女だな。そうだ今度さ、俺の友達とみんなで飲まない?誰か友達も連れてきてよ」

それだけ言うと、俊介はもうそっぽを向いて寝てしまった。

ふと手元を見ると、ネイルした爪が根元から数ミリ伸びている。純白のシーツの上に似つかぬ、微妙に伸びた赤いネイル。その手は非常にバランスが悪く、不恰好だ。

「こんな中途半端なら、いっそのことネイルをしてない方がいいのかも…」

静かな部屋で、ひとりつぶやく。

それは、今の私そのものだった。

自ら“都合のイイ女”に成り下がっていた女が、自分を変えられた理由

◆

俊介からドタキャンを食らった翌日。私は、ネイルサロンに来ていた。

この前俊介に会った日に感じた虚しさから、卒業しにきたのだ。

「あの、次のネイルはいいんですか?これから夏ですし、ホワイト系もオススメですけど…」

「いえ、結構です。オフだけお願いします」

ネイリストさんが勧めるのを押し切り、ジェルネイルをオフすることにした。気づけばここ10年、私の爪にはずっと人工的なコーティングがされていたのだ。

“爪の綺麗な女は、イイ女”。

そう信じて、ジェルネイルを続けてきた。だけど俊介からのドタキャン電話を受けた後、ガチガチに固められた爪先が急にチープに見えたのだ。

「自分を、取り戻したいんです」

「え?」

ネイリストさんが不思議そうな顔をしているのを横目に、私はどんどん剥がれていくジェルネイルを見つめた。

最近出かける機会も減り、セルフネイルグッズも充実している。私の周囲でも、ネイルをやめた人が増えている気がする。

やめるなら、今だ。

今が最高のタイミングだ。

「はい、終わりました」

久しぶりに見た、簡素でヌーディーな自爪。

ずっとジェルネイルを続けてきたせいか、爪はすっかり薄く、もろくなっていた。

「私の爪って、こんなに薄かったのか…」

でも、どうしてだろう…?なんの飾り気もない自分の手元を見ると、錆び付いていた重い鎧が、ゆっくり剥がれていく気がする。

ずっと、自分と向き合うのを避けてきた。裸になったら何もない自分が恥ずかしくて、隠すためにとにかくずっと着飾って、自分を守ってきた。

— 傷つきたくない。負けたくない…。

でも、もう限界だ。愛想笑いを繰り返していくうちに、私の心はすり減っていたようだ。

ネイルサロンを後にすると、携帯を取り出してメッセージを送った。

愛美:俊介、私のこと好き?

どうして、こんな簡単なことが聞けなかったのだろうか。たった一言でいいのに。

— 私は、自分のことを好きと言ってくれる、大切な人と一緒にいたかっただけ。

既読はついても返信のない携帯を見ながら、私はもう一度、ネイルオフした指先を見つめる。

見栄のためだけに、心に嘘をつくのはやめよう。自分をすり減らすような恋愛も、やめよう。…そして素の自分を、愛そう。

消毒続きで少し荒れた手を見ながら、そっと自分で自分の手を握りしめる。

「サヨナラ、俊介」

人は、変わりたいと願う生き物なのかもしれない。以前の私だったら、何も言えなかった。面倒な女になりたくなくて、言いたいことも我慢していた。

でも、そんな自分は卒業。

本来の自分に自信を持って、ありのままの自分を受け入れて肯定すると、以前より強くなれる気がする。

「よし!次は絶対、幸せになるんだ!」

見上げた東京の空は、雲ひとつない快晴だった。

▶他にも:「蒲田に住んでるって言いたくない…」年収550万の女が、引っ越した先に見つけた大切なモノ

▶NEXT:6月14日 月曜更新予定

自暴自棄になった女を、救ってくれたモノとは?